|

|

|

|

|

|

|

|||||

シュルレアリスム映画研究会 第Ⅰ期:シュルレアリスム映画の周縁をたどる |

HOMEへ |

||||

| 第Ⅱ期へ | |||||

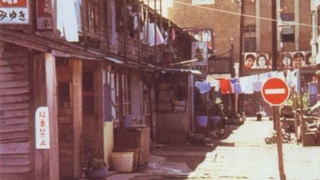

第1回 略称・連続射殺魔 足立正生監督・1975年 |

|||||

日本の映画監督の中では最もシュルレアルな志向性の強い監督のうちの 一人である足立正生監督による、その事件自体がすぐれてシュルレアルな 永山則夫事件を、ただ風景のみによって追う。 日本の均質化が風景によって暴かれるというが、いまの我々の時代に比べてどうだろうか。 なぜ若松孝二の「17歳の風景」が風景に成り得なかったのかという疑問も湧く。 |

|||||

|

|||||

第2回 ローラ ジャック・ドゥミ監督・1961年 |

|||||

シュルレアリスムは、公式には1924年にパリで誕生した。 以来フランスには、文芸の地脈としてその精神が息づいているように思える。 『ローラ』で最も印象的な場面であるパサージュは、痙攣的な体験が期待される場であった。 人びとが邂逅い、別れ、事件に巻き込まれるシュルレアルな現場である。 |

|||||

|

|||||

| 第3回 ラスト・オブ・イングランド デレク・ジャーマン監督・1987年 |

|||||

この映画の偉大性は、シュルレアリスムと無縁のところにあるようだ。 しかし超現実を極限的に強度の高い現実だと文字通り解するならば、 『ラスト・オブ・イングランド』の戦慄は、あるいはその戦慄を味わうことの体験は、 十分にシュルレアルなものではないだろうか。 |

|||||

|

|||||

| 第4回 操行ゼロ ジャン・ヴィゴ監督・1933年 |

|||||

1920年代のアヴァンギャルドたちの既成芸術への否定は、 必然的に子どもの表現への礼賛にたどりつく。子どもは大人に叛逆する存在である。 この映画には、ダダ的ともいえる子どもたちのエクスタシーがあふれている。 そして現状に対する絶えざるレクイエムを奏で続けている。 |

|||||

|

|||||

第5回 死よ、万歳 フェルナンド・アラバール監督・1971年 |

|||||

『ファンドとリス』や『大典礼』といったアラバールの不条理劇が、 隙をつく暴力性とそのとめどない増幅に特徴づけられるとすれば、 彼の映画に対する興味は別のところにあったのだろうか。 彼の戯曲はアルトーの直系ではなかったのか。彼はホドロフスキーの盟友ではなかったのか。 この映画こそ、真にシュルレアルを志向すべきだったのにという思いに駆られる。 |

|||||

|

|||||

第6回 ドイツ零年 ロベルト・ロッセリーニ監督・1948年 |

|||||

ある特定の時代、ある特定の場所で生まれたリアリズムは、たしかに無比の衝撃があった。 果たしてブニュエルの『忘れられた人々』は どれだけイタリアン・ネオリアリズモに影響されたのか。 このリアリズムはいかにシュルレアリスムと相違するのか。 |

|||||

|

|||||

| 第7回 緑色の髪の少年 ジョセフ・ロージー監督・1948年 |

|||||

時代性に身をゆだねたとき、人は否応なくシュルレアルな戦慄にさらされる、そんな時代があった。 この映画はその戦慄をヒューマニズムで糊塗して済まそうとする。 ロージーを弁護するわけではないが果たせない志があったのではないか。 人びとの良心は、シュルレアリスムの黒いユーモアに比べていかにも脆弱に見えてしまう。 |

|||||

|

|||||

| 第8回 蜂の巣の子供たち 清水宏監督・1948年 |

|||||

シュルレアリスムとまったく無縁に見える清水宏のこの映画を取り上げたのは、 前回と前々回の鑑賞作品と対比したかったからに過ぎない。 同じ1948年の、同じ子どもを扱った映画でありながら、個性の際立ちかたは随分異なる。 だいたいこの辺りから研究会が脱線しはじめる。 『蜂の巣の子供たち』は日本の『操行ゼロ』ではなく、 まったく清水宏としかいいようがない映画である。 |

|||||

|

|||||

| 第9回 僕は天使ぢゃないよ あだた森魚監督・1977年 |

|||||

日本のアヴァンギャルドのいくつかの波のうち、 最も新しい波をここまで遡らなければならないことを、我々はいつまで我々自身に許容し続けるのか。 この映画は祝祭的である。祭の後の何と長い静けさだろうか。 我々の研究会も次のステージに移ることになる。 |

|||||

|

|||||

第Ⅱ期へ |

|||||

| HOMEへ | |||||

| お問い合わせ:info@dai7.org | |||||