|

|

|

|

|

|

|

|||||

シュルレアリスム映画研究会 第Ⅱ期:シュルレアリスム映画の歴史をたどる |

HOMEへ |

||||

| 第Ⅰ期へ | |||||

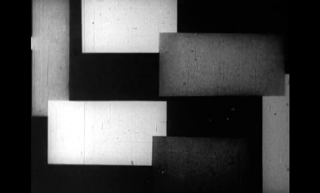

第10回 Rhythmus 21 ハンス・リヒター監督・1921年 Danse Macabre ダドリー・マーフィー監督・1922年 MANHATTA チャールズ・シーラー&ポール・ストランド監督・1921年 バレエ・メカニック フェルナン・レジェ監督・1924年 |

|||||

ダダイストであったリヒターとキュビストであったレジェは 映画の純粋性質をキネアティックに追及する。 マーフィーは観劇の発展系として多重露出を試みた。 都市のダイナミズムは映画表現にも影響を及ぼした。Manhattaにnが付くまで間近。 |

|||||

|

|

||||

第11回 サイコロ城の秘密 マン・レイ監督・1929年 貝殻と僧侶 ジェルメーヌ・デュラック監督・1927年 |

|||||

ニューヨーク・ダダからパリ・ダダ、そしてシュルレアリスム運動に参加する マン・レイのこの作品は、やはりダダ的な趣が強いようである。 世界初のシュルレアリスム映画といわれる『貝殻と僧侶』は、 シュルレアリスムの一面的な解釈によってかろうじてその栄誉を背負っているが、 シュルレアリスムとは解釈の寄せ集めではないはずだ。 やはりブニュエルまで待たなければならないのだろうか。 |

|||||

|

|

||||

| 第12回 アンダルシアの犬 ルイス・ブニュエル監督・1928年 詩人の血 ジャン・コクトー監督・1930年 |

|||||

ブニュエルとダリの短い蜜月期間において奇跡的に生まれた『アンダルシアの犬』こそが、 世界初のシュルレアリスム映画と呼ぶにふさわしい。 ブルトンから徹底的に嫌われたコクトーの作品は、詩人に特権的な情緒を描いている。 おそらくコクトーは、それが超と付こうが現実などに興味はなかったのかもしれない。 |

|||||

|

|

||||

| 第13回 黄金時代 ルイス・ブニュエル監督・1930年 |

|||||

ダリの呪縛から解かれたブニュエルは、前作よりもさらにシュルレアリスムの本質に迫ろうとした。 その本質には、暴力とエロスがあるようだ。 映画としての完成度の高さも気にかかるが、さらに気がかりなことは、 彼の政治信条がまるでこの映画のライトモチーフになっているかのように見えることである。 |

|||||

|

|||||

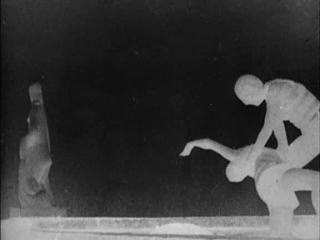

第14回 アッシャー家の崩壊 James Sibley Watson & Melville Webber監督・1928年 Tomatos Another Day James Sibley Watson監督・1930年 Even---as You and I Roger Barlowほか監督・1937年 The Hearts of Age オーソン・ウェルズほか監督・1934年 |

|||||

この時代のアメリカの実験映画は日本ではほとんど知られていない。 ひたすら光学的な研究を追求し多重露出を多用して、一見シュルレアルな風情を演出している 『アッシャー家の崩壊』は、じつはダリの『白い恐怖』における夢の演出と同じように、 似非シュルレアリスムである。 Tomatosのミススペルは意図的なもの。 『Even---as You and I』ではシュルレアリスムがすでにパロディ化されている。 ウェルズの処女作はひたすらに初々しい。 |

|||||

|

|

|

|

||

第15回 午後の網目(1943年) 陸地にて(1944年) 変形された時間での儀礼(1946年) 夜の深み(1952~1959年) マヤ・デレン監督 |

|||||

マヤ・デレンの興味の対象は非常に限られていたようである。 しかし彼女はそのことに関してはつねに先端に立っていた。正しいアヴァンギャルドであった。 彼女の映画がシュルレアルであるかどうかはともかく、マヤ・デレンその人の生き様は、 ほとんど生粋のシュルレアリストのそれである。 |

|||||

|

|

|

|

||

| 第16回 花火(1947年) スコピオ・ライジング(1963年) ケネス・アンガー監督 |

|||||

きわめて特異な映画監督であり、映像作家などという汚名を着せられかねない人でもある。 映画がモダンアートに取り込まれそうな危険が蠢いている。 しかし彼の『ハリウッド・バビロン』とは一体何だったのだろうか。 |

|||||

|

|

||||

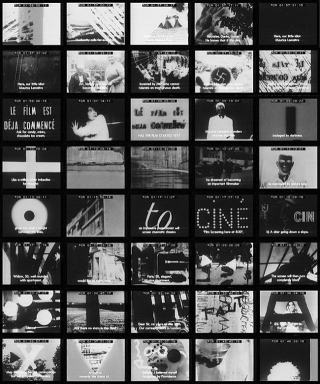

| 第17回 映画はもう始まったか? モーリス・ルメートル監督・1951年 |

|||||

イジドール・イズー『涎と永遠についての概論』とともに、 レトリスムの映画、そして「ディスクレパン映画」の代表作とされる。 彼らは自らをシュルレアリストの直系と称し、それが純正の進化であることを示そうとした。 もちろんゴダールまではすぐそこである。 |

|||||

|

|||||

| 第Ⅰ期へ |

|||||

| HOMEへ | |||||

| お問い合わせ:info@dai7.org | |||||